2022.3.14

2022.3.14

2022.3.14

コロナによって、社会の分断と人との関わりの希薄化が生まれ、

生活者一人ひとりは、「Well-Being」という考え方に注目が集まっています。

これまでの豊かさが「モノを所有すること」だったのに対して、

これからは「一人ひとりが幸福に生きること」が豊かさのあり方だという考えです。

一人ひとりが、つながりながら互いにWell-Beingを実現し合う

「共鳴する社会」を実現していく、

共によりよい社会づくりをつくっていくプロジェクトです。

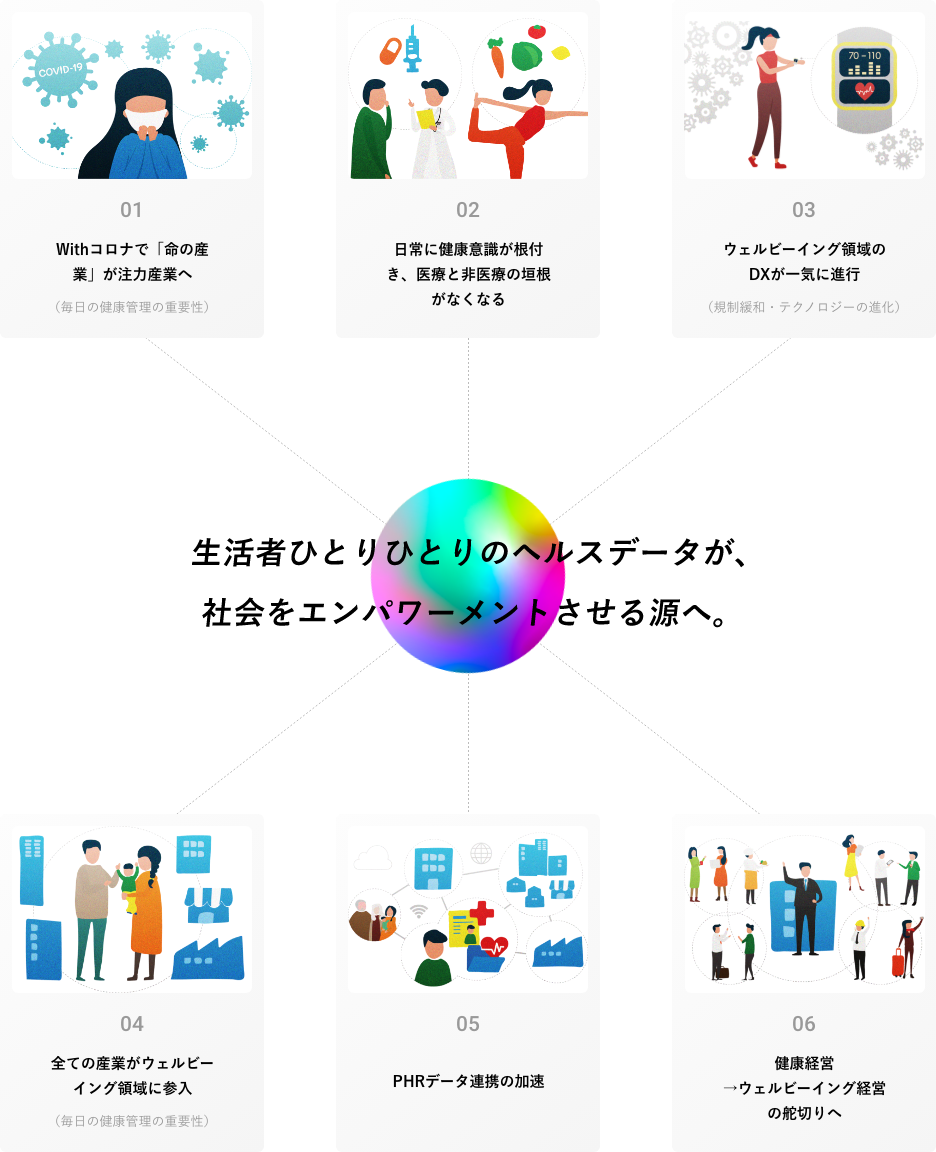

なぜWell-Beingなのか?

共に創る

一人ひとりの生活者が

ウェルビーイングになる体験をつくる。

つなげる

一人ひとりのウェルビーイングデータを

つなげることで、新たな希望を生む。

響きあう

生活者一人ひとりによりそいながら、

誰も取り残さない、共鳴する社会へ。

Better co-BeingプロジェクトAction

Case01

CLOSE

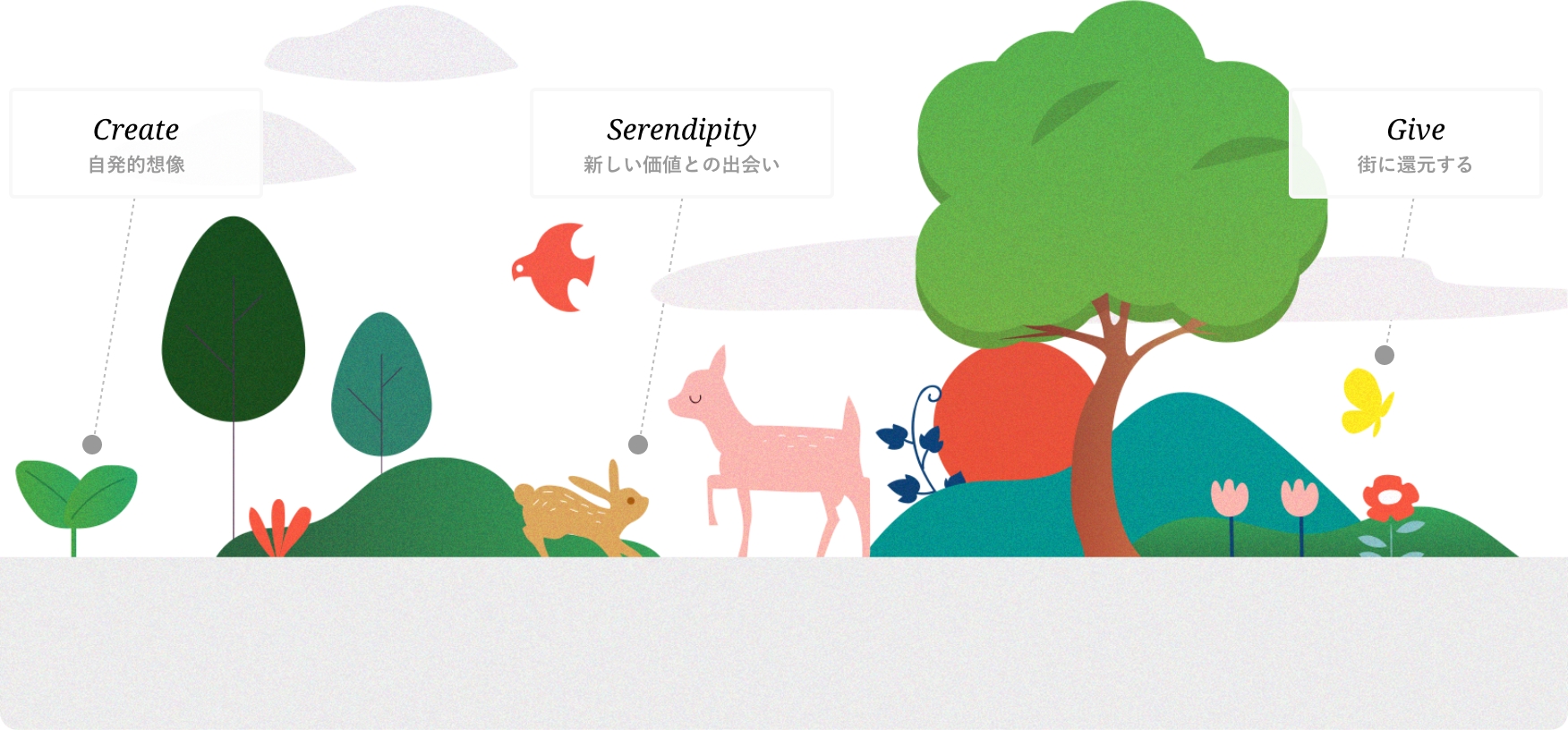

働くだけでも、通うだけでもない、「出会いと貢献」のある街で過ごすことで

集まる人の日常が、より心地よく豊かで幸せなものへと日々変わっていくこと。

(習慣化によって、生活者がウェルビーイングになっている状態を目指す)

「Well-Giving Cycle」とは、その街に住む人たちが、一人ひとりのお互いを思いやり、

自分とまわりの人たち、街全体がウェルビーイングな状態になるように

リアルとデジタルを組み合わせた仕組み。

01

自発的想像

インスピレーションとなり得るコンテンツが

街に集まる人々から自発的・継続的に生まれる

02

新しい価値との出会い

街に集まる人々が新しい価値や感性と出会う、

企業の共創が行われる、偶然の出会いから全てが始まる

03

街に還元する

街から良い影響を受け、自身も街に関わり良い影響を還元する

Case02

CLOSE

関係性の分断・自律性を取り戻し人々のウェルビーイングを高めるためには

“ウェルネス”、“ニューネス”、“コミュニティ”の3つがキーワード

心と身体の健康を

維持・向上することで

生活の基盤を作る体験

ex.健康、自然、睡眠

健全な心身を作ることは

生活の中で不安をなくし

生活の活力を高めるから

人や物・体験との

新しい出会い・学び・気づきを

得る体験

ex.気づき、時間

新しい出会い・体験は人生に

刺激を与え、自律性を取り戻す

ことができるから

地域の人、仲間、家族と

関係性を高めて

絆を深める体験

ex. 貢献、参加、仲間

人との繋がりを高めることで

関係性の分断を取り戻し

安心できる生活を高めるから

一人ひとりの主観的ウェルビーイング21因子によって、事業開発・分析を行う。

ウェルネス

ex.健康、自然、睡眠

ニューネス

ex.気づき、時間

コミュニティ

ex. 貢献、参加、仲間

Case03

CLOSE

特徴量数の多い高次元データを低次元に圧縮し、

対象毎にその圧縮された「潜在クラス」への所属度合いが算出できる(%)。

さらにBNによって「潜在クラス」の特徴と因子の因果関係を

数値化して見つけ出すことができる

「綺麗になりたい」

「ストレス発散したい」

「身近なところに幸せはあるよ」

「新しいことに挑戦だ」

「ありがとう」

慶応義塾大学医学部教授

⼀般社団法人スマートシティ・インスティテュート理事

博報堂 ミライの事業室

博報堂

アートディレクター。SDGs日本版アイコン デザインを担当。賞歴/カンヌライオン金賞、グッドデザイン賞、東京ADC賞他。

博報堂 ミライの事業室

マーケティング・テクノロジー・センター/ミライの事業室ウェルビーイング事業チーム

エンターテインメント業界に長くいながら、多数のスモールスタートアップ支援を行っており、2017 年に博報堂DY ホールディングスにジョイン。

マーケティングシステムコンサルティング局 (兼) ブランド・イノベーションデザイン局

イノベーションプラニングディレクター/BXコンサルタント。ウェルビーイング事業プロダクトマネジャー。クライアント業務として、オムニチャネル/OMO、CRM、データサイエンス組織開発等のDXプロジェクトに関する戦略構築および実行支援実績多数。

博報堂 第二クリエイティブ局

博報堂DYホールディングス マーケティング・テクノロジー・センター